|

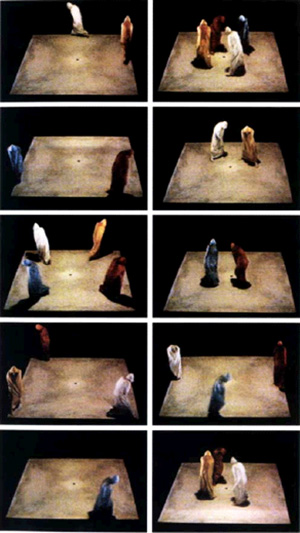

Samuel Beckett, Quad (1981), regia

televisiva di Reinhart Müller-Freienfels.

Come hanno trattato o interpretato la materia e le visioni beckettiane

artisti multimediali nelle loro installazioni, videoperformance e spettacoli

tecnologici? E' opinione comune che sia la stessa poetica di Beckett, così

radicalmente altra rispetto ad una scrittura drammaturgica tradizionale,

oscillante e sospesa in un tempo a-dimensionale, tra condizione soggettiva e

oggettiva, personale e impersonale, nella negazione della possibilità di un

raccontare, nell'inutilità di ogni agire, ad aprirsi ad apporti creativi

altri, offerti dalla specificità del mezzo video e filmico. Ersilia

D'Alessandro ha parlato di “vocazione cinematografica” del teatro di Beckett.

Samuel Beckett, Non io (1977), regia

televisiva di Anthony Page con Billie Whitelaw.

Pensiamo a Non io, monologo torrentizio dell'unico personaggio Bocca

immerso secondo la volontà dell’autore, nel buio assoluto della scena; o alla

sperimentazione minimalista di Quad (definito da Beckett stesso “una

follia televisiva”), ideato come una coreografia di personaggi incappucciati

irradianti da e verso il centro con una esattezza geometrica tale da

ricordare per analogia il calcolo di un computer (e non a caso definito

“performance algoritmica” dallo studioso di media David Saltz).

A Ghost Trio e ad Act without Words I si ispira lo spettacolo

tecnologico It/I, una “pantomima per uomo e computer” ideato nel 1997

da Claudio Pinhanez quale parte di un progetto sviluppato al MIT di Boston

(vedi scheda presente sul Digital

Performance Archive on line ideato da Steve Dixon) mentre Play di

Beckett è anche il titolo dello spettacolo con uso di immagini 3D e

occhialetti polarizzati per gli spettatori, di Lance Gharavi (1996; vedi

oltre), collaboratore dello scenografo digitale e regista Mark Reaney al

Dipartimento di Realtà Virtuali dell’Università di Kansas.

Breath.

A Breath, sorta di grado zero della rappresentazione, testo-lampo

della durata obbligata di 35 secondi, con luce intermittente e null’altro in

scena se non cumuli di spazzatura, si ispira l’artista Nikos Navridis per

l’omonima installazione video esposta alla 51a Biennale di Venezia.

Catastrophe.

Mamet e Kentridge guardano a Catastrophe (dedicato al drammaturgo ceco

Vaclav Havel) per il loro omaggio video a Beckett. Il corto di Mamet con

l’interpretazione di Harold Pinter (Director) e Rebecca Pidgeon (Director’s

Assistant) e con l’ultima toccante apparizione di John Gielguld (Protagonist)

fa parte del progetto Beckett

on Film (2000) prodotto da RTE, Channel 4 e Irish Film Board, presentato

al 57° Festival del Cinema di Venezia nella sezione Nuovi Territori.

Notizie su Beckett multimediale (ma non solo) all'interno del database

aggiornatissimo di Federico Platania. Intanto sul fondamentale sito

www.ubu.com la versione integrale di Film è scaricabile on line (179

mb).

Videoinstallazioni e

videoperformance

1. Nel 1968 Bruce Nauman, esponente dell'area concettuale americana e tra i

pionieri della videoarte statunitense insieme con Dan Graham e Peter Campus,

crea Beckett Walk o Slow Angle Walk.

Si tratta di un'opera video-performativa che mostra il dispositivo video

nella duplice funzione di processo e immagine spazializzata. In Beckett

walk una telecamera fissa collegata a un monitor per ciascun lato di uno

spazio architettonico quadrato che si sviluppa in altezza, riprende dall’alto

la persona che ne percorre il perimetro. I suoi movimenti non sono naturali:

Nauman realizza una sorta di happening o performance mediatica ripetitiva, a

loop: il performer con le mani dietro la schiena alza una gamba a 45 gradi e

la lascia poi ricadere a terra con grande rumore. Comportamenti bizzarri,

rovesciamenti del corpo che vengono ritagliati nella scatola del monitor e

che contrastano con quel geometrico percorso obbligato che regolamenta il suo

tracciato nello spazio. Come ricorda Valentina Valentini: “Non è gratuito il

riferimento a Beckett, che è stato un incontro importante per Nauman, perché

in entrambi il linguaggio è un elemento che trova in se stesso il proprio

fondamento, non sta al posto di..., non è uno strumento espressivo legato

alla dimensione soggettiva e intersoggettiva di locutori e perlocutori” (V.

Valentini, Corridoi, labirinti, soglie: come mettere in gioco lo

spettatore, in Dal vivo, Roma, Graffiti , 1996)

2. Godot Space

Nel 1997 David Saltz, artista e teorico inglese specialista di Interactive

Media e Mediated Theatre, realizza Beckett space un ambiente che

include varie installazioni, alcune automatizzate, e performance con video

ispirate a 8 pièce di Beckett.

All’interno anche uno spazio interattivo, Godot Space: attraversandolo

si attivava una sezione audio dal più famoso testo di Beckett. (Vedi anche il

testo di Saltz scritto appositamente per ateatro)

3. Le videoinstallazioni beckettiane di Natalia Antonioli

Giovane regista teatrale con un background di studi filosofici e di pratica

artistica di tutto rispetto, la

Antonioli ha percorso per un'occasione specifica nel 1999

(il Premio Autore Donna) l'itinerario beckettiano con una serie di

installazioni video e sonore che risultarono vincitrici della sezione Nuove

Proposte. L'autrice nel catalogo curato da Marina Corgnati, le definisce

“microregie”, concertazioni installattive dalla durata minima, quasi

istantanea, seguendo scrupolosamente le indicazioni beckettiane per i suoi dramaticules.

Passi.

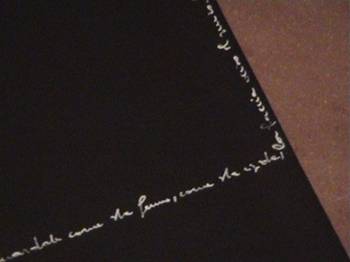

Passi è realizzato come un tracciato di scritte bianche con correttore

(frasi dal testo stesso di Beckett) su materiale plastico scuro posto a terra

a formare gli otto numeri del gioco infantile della campana. Il gioco come è

noto, non termina mai perché ricomincia sempre, e così è per la voce

registrata associata all’installazione, un cadenzato ripetere delle parole

beckettiane per bocca di bimba. Winnie ispirato a Giorni felici,

è un’installazione video e sonora (voce di Alessandra Roselli) con due

monitor sincronizzati e oggetti appartenenti alla protagonista della piéce.

Tra le installazioni spicca senz’altro la resa video-letterale di Ohio

Impromptu. Il tavolo con due sedie e due monitor propone un dialogo

impossibile e infinito tra Ascoltatore e Lettore, tra Io e Non io: un

interlocutore assente – simboleggiato dalla neve del televisore non

sintonizzato - e un video-braccio che comanda ma dà regole non ascoltate. In

tutte le installazioni i frammenti del testo originario sono sparsi in forma

di sasso o cemento inciso (Giorni felici III), di carta ghiacciata (Quella

volta), accartocciata, di ritagli di singole minuscole lettere

ricomponibili a scelta da chiunque secondo il meccanismo della casualità. Il

teatro è dietro un’unica immagine che condensa, “ghiaccia” quell’istante,

“quella volta” e si concede ma per tracce fossili, all’archeologo-visitatore.

Metronomi a battere il tempo per nessun strumento, voci inabissate che si

disperdono dentro coni metallici, vetri che accolgono bocche afone, corpi

smembrati dall’occhio della telecamera, dondoli dal movimento inarrestabile,

giochi della morte e giochi dell’infanzia. I monitor isolati, gli oggetti

casuali, le sequenze narrative monche sono lì a sostituire attori e trama e a

testimoniare un’assenza imprecisata o un’attesa infinita. L’installazione è

infatti, una scena provvisoriamente abbandonata, laddove una presenza umana

si è dileguata e ha lasciato ombre elettroniche e guanti in lattice,

borsetta, ombrellino e collana di perle. Nella dimensione irricostruibile e

indecifrabile del luogo e della storia, nella negazione del tempo e

contemporaneamente nella resa di “creature in fuga”, il senso di un Beckett

messo per una volta in mostra e non in scena: “Mi piace Beckett. Mi piace il

suo universo composto da monadi senza porta e senza finestra in cui il

visitatore disincantato è costretto ad osservare la vita nei suoi aspetti più

depauperati... aspettando il silenzio” (N.A.)

Quelle braccia alla fine.

La Antonioli

ha recuperato alcune delle sue più significative installazioni come

itinerario “preparatorio” all'interno dello spettacolo La voce nella testa

(da Passi) andato in scena nel gennaio 2006 in un teatrino nel

cuore della Lunigiana (Bagnone-Massa). Le installazioni sono: Quelle

braccia alla fine (da Dondolo) con un piccolo dondolo

automatizzato in movimento perpetuo, e Winnie (da Giorni felici).

Spettacoli tecnologici

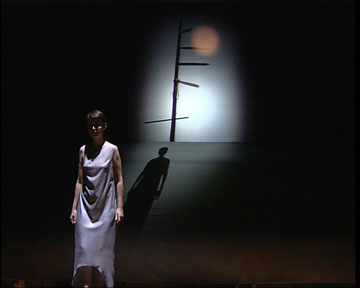

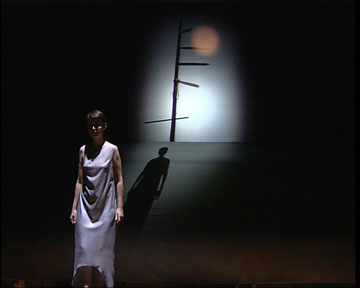

1. Studio Azzurro, Neither.

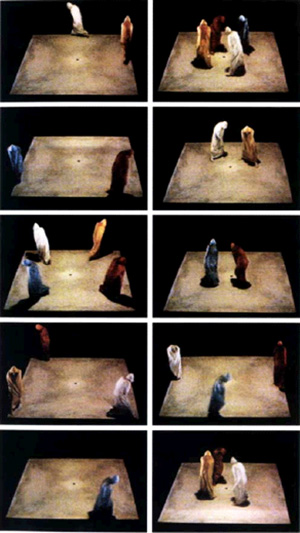

Neither.

Spettacolo di teatro musicale con scenografie digitali messo in scena da

Studio azzurro nel 2004. All’opera musicale per soprano e orchestra concepita

da Morton Feldman nel 1976, Beckett aggiunse su commissione, il libretto.

Feldman chiese infatti a Beckett per l’opera, la “quintessenza” della sua

poetica, che fu prontamente consegnata in forma di un pugno di righe come una

sorta di suprema astrazione o distillato del suo pensiero intorno al tema

universale dello stare al mondo in una condizione sempre oscillante tra l'io

e il non io. Studio Azzurro sceglie una dimensione evocativa quasi surreale,

sorretta da pochi oggetti, che rimandano al mondo beckettiano: un dondolo, l'uccello

in gabbia, un uomo nel letto, l'albero, le scale, una porta semiaperta che

non è retta da alcun muro, una lama di luce in un palcoscenico vuoto, quel

teatro secondo le stesse parole di Paolo Rosa, simbolo di nessun luogo e

insieme crogiuolo di tutti i luoghi possibili.

2. Desktop theater.

Desktop_Theatre.

Waiting for Godot sbarca su Internet nel 1997. Presentato al

Digital Story Telling Festival. Waiting for Go.com è uno spettacolo di

teatro on line con uso delle chat room e con personaggi interpretati da

utenti collegati in quel momento; icone grafiche rappresentano non solo Didi

e Gogo (Estragone e Vladimiro) ma anche altri personaggi improbabili come

Mister Muscle, che si inseriscono ogni qual volta entra un nuovo utente; Waiting

for Go.com ha un suo ambiente visivo offerto da palace.com che non

sarebbe altro che il palcoscenico virtuale della rappresentazione. Il

pubblico era costituito anche dagli spettatori reali del festival grazie a

video-proiezioni. Rimandiamo al dettagliato resoconto on line Clicking for

Godot in cui l’autore Scott Rosenberg esalta la nascita di un genere, il digital

puppet theatre in un nuovo teatro on line, le cui modalità di (non)

comunicazione rimanderebbero al tema dell’assenza in Beckett: “In

Aspettando Godot nulla accade per due volte in ciascuno degli atti. Nelle

chat rooms nulla accade la maggior parte delle volte, le persone si ritrovano

ogni sera e aspettano per lo più che accada qualcosa, che qualcuno dica

qualcosa di interessante, che un diversivo gli aiuti a passare il tempo”.

3. Roberto Paci

Dalò/Giardini Pensili si è dedicato a Beckett in un paio di occasioni: la

prima volta con l'installazione visiva e sonora Beck/ett realizzata a

Castel Sant’Elmo per la grande mostra dedicata al Living Theatre e curata

dalla Fondazione Morra, con la voce campionata di Julian Beck.

L’installazione è stata riproposta due anni fa per Riccione TTV 2004, a Villa Lodi Fé.

Più recentemente ha dato vita a uno spettacolo videopoetico (altrimenti

definito dall’autore “esecuzione scenica”) di notevole valore a partire

dall’ultima produzione poetica di Beckett e interpretato da Gabriele Frasca e

Patrizia Valduga a loro volta poeti (e traduttori) molto noti nel panorama

nazionale, in scena insieme a una giovane e talentuosa attrice francese,

Caroline Michel. Qual è la parola si regge su atmosfere rarefatte,

trasparenze, voci sussurrate o disperse, parole inanellate a suoni e immagini

evocative, in una composizione fragilissima e intensa, sottoposta a un

trattamento digitale in diretta. Proprio il digital live è quella

modalità - più volte sperimentata da Giardini Pensili - che rende la

tecnologia stessa significativo evento poetico in sé.

Progetti crossmediali

1. Jonas Hielscher dopo aver frequentato il corso di Design for Virtual

Theatre and Games a Utrecht e terminato il Media Lab all’Università di Leiden

in Olanda, fonda z25.org, un’ideale piattaforma informativa per giovani

mediartisti. Esperto di installazioni motion tracking, creatore di

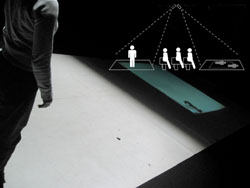

videogames e appassionato di arte in rete collabora al progetto Quad Remediated

(diventato in seguito 4:3) del giapponese Kaisu Koski ispirato a Quad

di Samuel Beckett. Secondo le indicazioni tecniche forniteci da Jonas

Hielscher e Koski, il progetto nasce con l’idea di offrire tre variazioni

della stessa coreografia in tre diversi ambienti tecnologici (una danza

all’interno di un quadrato secondo geometrie rigorosissime e con moti di

attrazione e repulsione da e verso il centro).

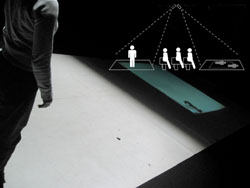

Quad Remediated.

In questa ideale trilogia la prima parte è legata alla creazione di uno

spazio narrativo in forma di installazione motion tracking, con sistema di

captazione del movimento attivato dallo spettatore stesso nel suo muoversi

all’interno dello spazio quadrato. La seconda parte del progetto consta di

un’esplorazione del precedente spazio narrativo attraverso una danza,

contemporanea a una sua riproposta in diretta video. Lo spettatore va a

collocarsi, come postazione, in uno spazio intermedio tra la danza reale e

quella video.

Da notare che questa danza è stata pensata per essere fruibile anche on line

in video streaming. L’ultima parte è rappresentata dalla distruzione dello

spazio narrativo visivo attraverso la creazione di un ambiente immerso nel

buio e unicamente sonoro. Cambiano così le dinamiche di interazione, cambiano

le interfacce, cambia anche la posizione dello spettatore in ciascuna delle

diverse variazioni o step, di questo “mediated theatre” (secondo la stessa

definizione degli autori).

Videoopere e cortometraggi

1. Un originale omaggio in video ispirato a Not I, monologo del 1972

di Beckett, è quello di Mald’è,

giovane compagnia campana video/teatrale di Matilde de Feo e Mario Savinio.

Presentato quest’anno alla manifestazione Il corpo immateriale di

Napoli.

Il video di 11’

che segnaliamo per la pregnanza visiva, per l’aderenza alla poetica

beckettiana e per l’ottima realizzazione tecnica, è una cascata ininterrotta

di parole dallo strano personaggio di Bocca (“interpretato” dalla stessa De

Feo, brava e bella attrice teatrale e televisiva). Bocca va a occupare un

angolo di un ambiente elettronico caratterizzato da un biancore abbagliante e

da cui emergono a tratti, segni grafici esplosi e frammentati, fonemi

vomitati, risucchiati e poi sparsi ancora nel vuoto elettronico. Dalla bocca

“reale” ma isolata dal contesto corporeo, si passa a quella digitale, una

macchia rossa che mentre parla si sfalda, si sdoppia, si sovrappone in

un’infinita metamorfosi elettronica. Riconoscibile sempre più a stento come

un organo fisico scompare affogato nel bianco, quel bianco accecante che

domina molta parte della produzione beckettiana.

2. Monument (3’,

1990) è il secondo cortometraggio politico della serie Soho Eckstein; si

tratta di un’opera ispirata a Catastrophe a firma di William

Kentridge, il più importante artista visivo sudafricano, regista,

disegnatore, incisore, creatore di film

animati usati come fondali teatrali e realizzati a partire da disegni a

carboncino definiti da lui stesso “drawings for projection”.

La tecnica di animazione usata è quella tradizionale dello stop motion,

ovvero una successione di immagini riprese cancellando o aggiungendo,

fotogramma per fotogramma, elementi del disegno. In questa come in altre opere,

la tematica affrontata è quella della storia postcoloniale del Sudafrica,

degli orrori del capitalismo e dell’apartheid, complice la trama beckettiana

della relazione di potere tra Director-Character-Assistent. Monument è

stata esposta come installazione alla Tate Gallery; recentemente una

personale su Kentridge è stata allestita a Modena e presso la Galleria Lia Rumma

di Milano.

3. Atto senza parole I di Carlo Caprioli e regia di Enrico Maria

Lamann è stato presentato a Film Maker di Milano e al Lodi Film Festival del

2005 diretto da Fabio Francione. Carlo, figlio di Vittorio Caprioli

interpreta col video quell’invisibile potere che regge i fili, guida gli

oggetti della sopravvivenza e quindi il destino dell’uomo nel deserto in

cerca dell’acqua continuamente sottratta. E’ un’entità lontana che governa

gli eventi muovendoli virtualmente da un non meglio precisato mondo parallelo

fantascientifico, indossando data glove e virtual eyes. I limiti spaziali non

oltrepassabili dall’uomo sono dati dal campo stesso dell’inquadratura. L’uomo

è prigioniero dentro il video, dentro la scatola quadrata del monitor. Da lì

il protagonista non può uscire, prigioniero senza scampo in un deserto

bianchissimo e in uno schermo al plasma...

|

|

Beckett Space: A Modernist Carnival, che ho diretto nel

febbraio 1996 all’Università di New York, includeva performance tecnologiche

e installazioni completamente automatizzate ispirate a otto brevi piéce di

Samuel Beckett: Ohio Impromptu, Eh Joe, Not I, Rockaby,

Play, Come and Go, Breath e Quad. Beckett

Space conteneva anche un ambiente interattivo chiamato Beckett Space.

La motivazione di questa strategia non convenzionale di presentazione era

quadruplice. Per prima cosa Beckett Space consentiva al pubblico di

avere un dialogo più intimo con il testo, leggendo e rileggendo le opere in

forma di performance, più di quanto avrebbero potuto fare in un’edizione

stampata; inoltre, e tornando alle diverse opere, potevano esplorare le

numerose interconnessioni che c’erano tra loro.

Secondo, Beckett Space metteva in luce la struttura ciclica della

maggior parte di queste opere brevi. Nel corso di una performance di due ore

e mezzo di Beckett Space, ripetevamo ciascuna delle opere tra le

quattro (Not I) e le 35 volte volte (Come and Go). In

alcuni casi il potenziale per ripetizioni infinite era già implicito nel

testo di Beckett. Not I e Play, per esempio, finiscono

esattamente come cominciano e Beckett stesso aveva stabilito che Play

fosse ripetuto una volta.

Terzo, Beckett Space esplora l’interazione tra live performance e

tecnologia implicita nelle opere di Beckett, specialmente da Krapp’s Last

Tape in poi. La tensione tra live performance e immagini è stata molto

forte soprattutto nella produzione di Not I.

Not I

rivisitato da David Salz.

Un’immagine video della grandezza di 8 piedi di una bocca di donna veniva

proiettata su un muro curvo in un piccolo spazio per 15 spettatori. La voce

della donna amplificata veniva da un altoparlante posto sopra l’immagine.

L’attrice che recitava dal vivo era nascosta, su una bassa pedana di fronte

al proiettore. Il muro opposto alla proiezione conteneva un buco attraverso

cui era possibile spiare: uno spettatore alla volta poteva guardare

attraverso il buco per osservare la bocca vera e sentire la voce non

amplificata dell’attrice che stava recitando dal vivo di fronte a una

videocamera e a un microfono. La proiezione non funzionava come la

registrazione di una performance realizzata in precedenza, e non solo come un

artificio fine a sé stesso, ma come una prospettiva tecnologica su una

azione live. Una visione attraverso un microscopio, una esternazione

concreta del sé, un’incarnazione vivida di quello che Beckett descriveva come

“veemente abdicazione verso la terza persona da parte di Bocca”.

Ultima motivazione, e per me più importante: volevo sottolineare che le

produzioni tecnologiche di Beckett Space evidenziavano che il modo di

lavorare dell’ultimo Beckett aveva trasformato radicalmente la relazione tra

testo e performance, e così ridefiniva la nozione stessa di dramma (“play”).

Play

rivisitato da David Salz.

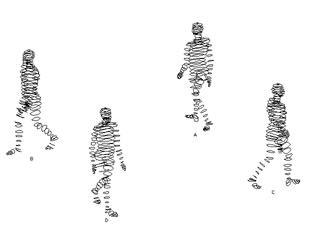

Infatti si può osservare come la maggior parte delle ultime produzioni non

siano affatto opere teatrali nel senso convenzionale. Sono algoritmi per

performance. Significativamente, via via che le piéce di Beckett

incrementano la loro precisione, aumentano anche le loro restrizioni. I

vincoli delle direzioni di scena di Beckett, le descrizioni delle azione fisiche,

le pause, le posizioni, sono spesso espressi con precisione matematica e,

come in Quad, What Where, Come and Go, and Footfalls,

sono accompagnati da diagrammi schematici che ne incrementano il rigore. Quad

offre il più puro esempio di algoritmo performativo. Questa pièce non

contiene dialogo, solo quattro “interpreti” che si muovono lungo il perimetro

e le diagonali di un quadrato. Come un pezzo musicale e diversamente da un

testo convenzionale, Beckett definisce costantemente un numero limitato di variabili

dentro un intervallo di durata chiaramente definito, e mantiene un silenzio

assoluto su tutti gli aspetti della performance non descritti da queste

variabili.

Il vocabolario delle coppie di lettere sviluppato da Beckett per descrivere i

“percorsi” dei personaggi non è semplicemente in grado di descrivere

qualunque movimento che esca dai sei percorsi rettilinei, o qualunque pausa

nell’esecuzione di un percorso. La precisione e i vincoli di Quad

ricordano quelli di una partitura musicale; e dunque codificare l’algoritmo

dei movimenti della pièce in un computer è un processo lineare. In Beckett

Space abbiamo dimostrato la natura algoritmica dell’opera implementando

l’algoritmo di Quad con diversi programmi di gestione ambienti e

strumenti multimediali.

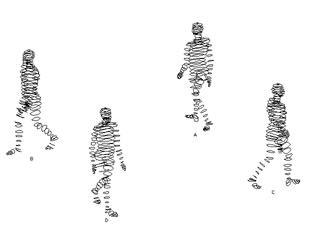

Per esempio, in una versione, un’animazione computerizzata creata con

Macromedia Director raffigurava figure incappucciate che si muovevano su una

griglia che ricorda quella di una scacchiera; in un’altra i personaggi erano

rappresentati da semplici quadrati colorati. Quattro monitor di computer

proiettavano simultaneamente quattro diverse animazioni di Quad; i

monitor erano posti in un’alta colonna di tende al centro del Beckett

Space. Gli spettatori entravano attraverso le tende e osservavano una

serie di led luminosi sospesi sopra la loro testa. Un colore differente di

luce rappresentava ciascun giocatore e i Led riproducevano i movimenti di Quad

in sincrono con le animazioni sul monitor.

In altre opere teatrali come Play, Rockaby e Ohio Impromptu

Beckett crea algoritmi che tengono conto di un elemento di mediazione umana.

Queste opere costituiscono quelli che definisco “algoritmi interattivi”.

Questi testi sono scritti in maniera convenzionale, con battute di dialogo

assegnate ai personaggi e trascritte in sequenza. Tuttavia la logica che li

sottende è quella di un algoritmo costituito da due elementi principali: un testo

e una regola. La regola governa il modo in cui viene detto il testo, e

in ciascun caso il soggetto che emette il testo è diverso da quello che

applica la regola. Per esempio in Rockaby la donna è seduta su una

sedia a dondolo “controllata meccanicamente senza il suo intervento”. La

battuta della donna, “Ancora”, funziona esattamente con un interruttore che

mette in moto sia la voce sia il dondolio meccanico; di più, dal punto di

vista tecnologico è molto semplice automatizzare il dondolio, il suono e le

luci in modo che sia la voce dell’attore ad attivarli elettronicamente.

Il più sofisticato degli algoritmi performativi di Beckett è quello che

presiede a Ohio Impromptu. In quest’opera un “Lettore” e un

“Ascoltatore”, entrambi con lunga giacca nera e lunghi capelli bianchi, sono

seduti uno di fronte all’altro a un tavolo, mentre il Lettore legge ad alta

voce da un libro. Non appena l’Ascoltatore bussa sul tavolo, il Lettore

interrompe la lettura, ritorna all’inizio della frase precedente, legge fino

alla fine della frase e attende finché l’Ascoltatore non bussa una seconda

volta prima di continuare. Per la produzione di Beckett Space ho

cominciato girando un video del lettore che legge l’intero testo del libro,

eliminando le ripetizoini del testo di Beckett, e poi ho trasferito il video

su un disco laser. in modo da facilitare l’accesso causale in playback

(all’epoca in cui ho realizzato Beckett Space, trasmettere un video di

alta qualità e a schermo intero su un computer non era ancora così facile).

La scena consisteva di un lungo tavolo diviso da uno schermo sul quale in

retroproiezione veniva proiettata un’immagine a grandezza naturale del

Lettore, creando l’illusione che il Lettore fosse seduto all’estremità destra

del tavolo (per gli spettatori), così come indicato nel testo di Beckett;

tuttavia solo l’Ascoltatore era reale. Sul tavolo era posizionato un

interruttore a pressione in grado di cogliere i colpi dell’Ascoltatore e

collegato a un computer programmato per iniziare, arrestare e riavvolgere il

videodisco, in base all’algoritmo di Beckett. Quando l’Ascoltatore batteva

sul tavolo nei momenti giusti (cosa che l’attore aveva imparato a fare),

quella messinscena semi-automatizata seguiva il testo e le didascalie di

Beckett alla lettera; in particolare soddisfaceva in una maniera fino a quel

momento inedita una delle sue richieste: che Ascoltatore e Lettore siano

“simili il più possibile d’aspetto”. Grazie a questo legame cibernetico,

Lettore e Ascoltatore finivano per “diventare una cosa sola” agli occhi del

pubblico.

La produzione portava in scena una riunificazione romantica del sé

frammentato, ma solo attraverso l’assorbimento del sé nel sistema cibernetico

dell’opera. Il processo portato in scena era allo stesso tempo utopico e

distopico. Di qui è nata la sua peculiare combinazione: una bellezza

inquietante e una tenerezza segnata dal dolore del vuoto e della perdita.

|